「終活を始めたい」「遺言書をつくりたい」——こういったご相談をよく伺います。超高齢社会・ライフスタイルの多様化により、子どものいないご夫婦や、身寄りが遠方にいる方、おひとりさまなど、それぞれの事情に合わせた終活が求められています。

しかし、「遺言書」をつくるだけで安心でしょうか? 実際には、

など、生前から死後にかけての総合的な準備が必要です。

など、お一人おひとりの状況に合わせた終活のご提案を行っています。

「自分に必要な準備がわからない」という方も、お気軽にご相談ください。

令和2年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が始まりました。本制度を利用すると、遺言書の紛失リスクがなくなり、さらに、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続きがスムーズになります。

「確実に遺言を残したい」「相続手続きをスムーズに進めたい」そんな方には、公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。本人が自筆で遺言書を作成する必要がないため負担が少なく、複雑な内容でも法律的な不備の心配がありません。また公証人の関与により、作成手続きをめぐる紛争を防止し、遺言の信憑性を高めることができます。また費用はかかりますが、施設や病院等に出張するなどして、自分で署名することができない方や公証役場まで行くことが困難な方の遺言の作成も可能です。

「将来、判断能力が低下したら介護施設の手続きはできるのか…」

「延命治療は希望しないけれど、家族に迷惑をかけたくない…」

高齢化が進むなか、自分の意思を明確にし、信頼できる人に託すこと が重要になっています。

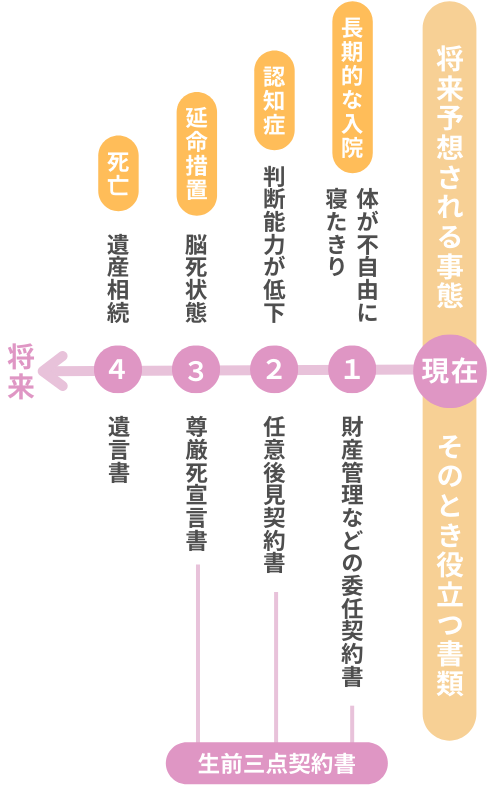

「生前三点契約」は、元気なうちに財産管理や医療に関する意思を明確にしておく契約で、将来の不安を軽減できます。

高齢化が進む現代において、認知症などにより判断能力が低下した場合の財産管理が大きな課題となっています。

遺言書は「亡くなった後」の財産の分け方を決めるものですが、「生きている間」の財産管理をカバーするには、成年後見制度(任意後見・移行型) を活用することが有効です。

任意後見(移行型)は、判断能力があるうちから財産管理などを委任し、将来的に判断能力が低下した際には、任意後見へ移行できる契約です。これにより、認知症などが進行した場合でも、スムーズに財産管理が継続できます。

おひとりさまや、親族が近くにおらず将来のサポートが不安な方へ、財産管理や日常生活の見守りを支援する契約を設計します。少子高齢化や家族構成の変化により、親族間だけでみまもりや緊急時の対応をすることが難しくなっています。こうした状況に備え、「委任契約」と「任意後見契約」を組み合わせることで、認知症になる前の生活サポートから、成年後見制度が必要になった際の支援まで、一貫した仕組みを作ることが可能です。

例えば、子供(兄弟間)の中で親の近くに住む方が財産管理や生活のサポートを担当するケースや、甥姪が老後の支援をする場合など、将来的なトラブルを防ぐために事前に契約を交わすことができます。

判断能力が低下した際には、事前に決めた任意後見人が財産管理を引き継ぐことができるため、家庭裁判所の手続きをスムーズに進めることが可能です。

事前にしっかりと契約を結んでおくことで、ご本人の意思を尊重しながら、家族間のトラブルを防ぐことができます。おひとりさまだけでなく、ご家族様からの相談も受付ております。お気軽にご相談ください。

人が亡くなると、多くの手続きが必要になります。

どんなに大切な方が亡くなっても、その後の事務手続きの量は変わりません。

「家族がやってくれるから大丈夫」と思うかもしれません。

しかし、近年は高齢の配偶者や疎遠になった子どもが手続きを担うケース、そもそも死後の手続きを頼める親族がいない方も増えています。「自分が亡くなった後、誰が手続きをしてくれるのか…」という不安があるのではないでしょうか?

「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後に発生する手続きを、あらかじめ第三者に任せておく契約です。死後の手続きを依頼することで、死後の気がかりをなくす契約ともいえます。

※法的な効力はありませんが、遺言者の希望(願い)として祭祀承継について記載することは可能

※「死亡届」を提出することや、相続財産の保存行為とみなされる行為等亡くなった後の引継ぎのための権限に限り対応可能

「自分が亡くなった後、手続きが滞るのは避けたい」

「家族や親族に負担をかけたくない」

「内縁関係のパートナーがおり、相続人ではないため手続きに困る可能性がある

当事務所では死後事務委任契約のサポートも行っております。

「死後事務の契約が必要なのかどうかがわからない…」という方も遺言で対応できるのか等も含めご提案いたしますので、まずはご相談いただければと思います。

遠方の方はオンライン相談も可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

(営業電話はお断りいたします)